初心者向け|ドール撮影におすすめのカメラレンズ徹底解説【選び方・種類・比較付き】

スマホでドールを撮ってみたけど

「なんだか思ったよりきれいに撮れない……」

と感じていませんか?

それなら本格的にカメラとレンズを使って写真のクオリティを一段階上げてみましょう!

でも

「カメラやレンズって難しそう」「種類が多すぎて選べない……」

と感じる人も多いはず。

この記事では、初心者向けにドール撮影に適したレンズの種類や選び方を

図解や例を交えてわかりやすく紹介していきます。

結論からいうとまずは標準レンズを選べば無難

とは言えますが

何をもって言ってるの?

そもそも標準レンズとは?

と思われるかという人もいるので

今回はレンズの種類からしくみから選び方までを紹介していきます。

『カメラ本体』の選び方についてはこちらの記事で紹介しています。

合わせてご覧ください。

前提知識1・露出のコントロール

暗闇の中でカメラ撮影しても何も映りません。

当然ですがカメラには光を通さないと撮影することができません。

逆にまぶしすぎる場所を撮影したところで真っ白な写真になってしまいます。

取り込む光の量をコントロールする必要があります。

光の量のことを露出とも呼びます。

カメラには露出をコントロールするために

- しぼり

- 時間

この2つコントロールする機構が備わっています。

それぞれ解説していきます。

しぼり値(F値)

しぼりとは一度に入ってくる光の量を調整する機構の事です。

カメラに例えた四角い箱を用意します。

この箱の中に光を取り入れていきます。

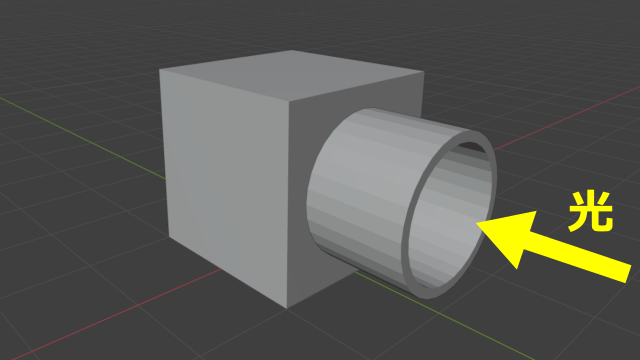

次にレンズに見立てた円柱状の筒を差し込みます。

これで箱の中に光をを取り込むことができます。

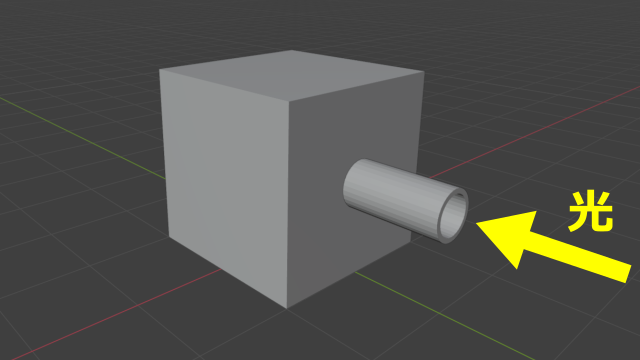

筒を細くしてみましょう。

箱に光の入る量を減らすことができます。

これが大まかな【しぼり】の概要です。

実際のレンズでは複数の羽(しぼり羽)が光の量を調節してくれます。

一度に入ってくる光の量を調整するこの機構ですが

【しぼり値】や【F値】(エフち)とも呼びます。

※Focal(焦点)の頭文字

しぼり値は数値で表すこともでき

数値を低くするほど入ってくる光を増やして明るい写真を

数値を高くするほど入ってくる光を減らして暗い写真を撮る事ができます。

時間(シャッタースピード)

今度はカメラに入ってくる光の量を時間としてとらえていきます。

これを調整する機構がシャッターです。

カメラをよく知らない人だと一瞬だけ光を通すだけの物

と捉えられてるかたも多いと思います。自分もそうでした。

実はカメラにはシャッターを開けっぱなしにする機能が備わっています。

例えば

10秒開けっぱなし

1秒開けっぱなし

0.1秒開けっぱなし(1/10秒)

0.01秒開けっぱなし(1/100秒)

0.001秒開けっぱなし(1/1000秒)

のように調整することができます。

これが【シャッタースピード】(SS)と呼ばれるものです。

長くするほど入ってくる光を増やして明るい写真を

短くするほど入ってくる光を少なくして暗い写真を撮る事ができます。

物理シャッターの他にも電子制御で行うシャッターもあります。

機構というより機能にも感じます。まあどっちでもいいですが笑

補足(ISO感度)

ここまでで【しぼり値】・【シャッタースピード】を説明してきましたが

実はもう一つ調整する機能があります。

それがISO感度です。

※「アイエスオー」「イソ」などと呼ばれます。

この項目を『補足』としたのも理由があり

レンズを通過してカメラに入ってきた光を

電子的に強制増減しているものだからです。

ISOは【感度】と表現することが一般的で

感度を下げると暗い写真・感度を上げると明るい写真になります。

じゃあ全てをISO感度だけで調節すればいいんじゃないの?

じつはISO感度を上げれば上げるほど画質にノイズというものができ

写真が劣化するデメリットもあります。

実際の写真撮影をする際はしぼりとシャッタースピードを先に調整し

最後にISO感度を調整するのが良いです。

前提知識2・焦点距離について知ろう

小さいころに太陽と虫メガネを使って紙を燃やしたことがありますか?

これこそ焦がす点と書いて、まさに焦点を使った実験です。

ここでは焦点を焦点に置いた話

凸レンズと像が映る話をしていきます。

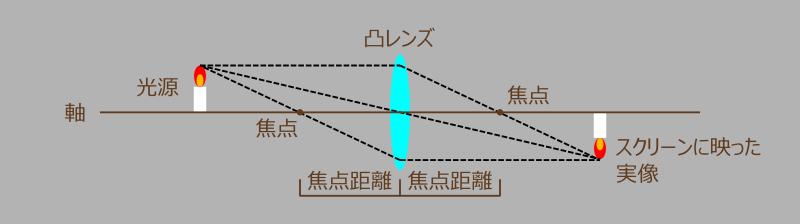

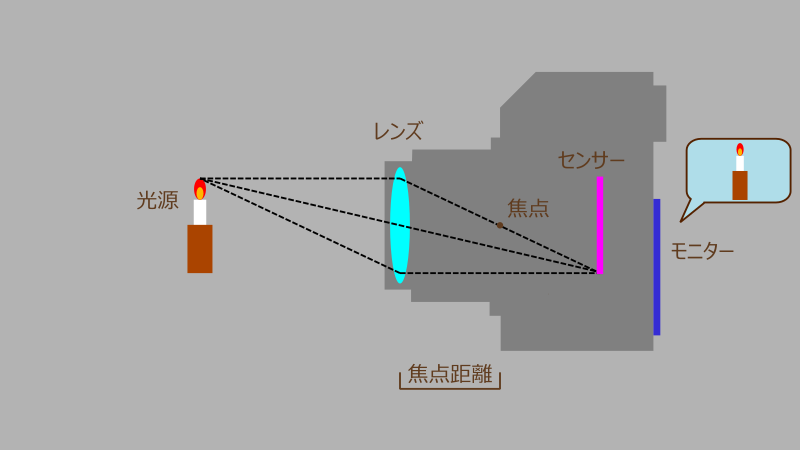

凸レンズと像

理科の実験で像を映す実験をした記憶もあるのではないでしょうか

これはカメラで置き換えても同じ事が行われています。

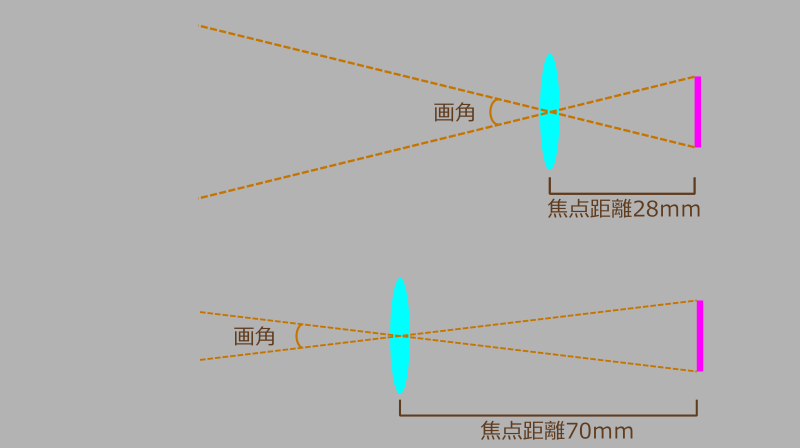

焦点距離と画角

様々なレンズがありますが

【何mmレンズ】みたいな表記を見たことあるのではないでしょうか?

もし見たことないという人もいるかと思いますので

私が初めて買ったカメラに付いてきたレンズを例に紹介します。

刻印してある【28-70】という数値に注目してください

これが焦点距離を表しています。

この数字の意味は

『焦点距離を28mm~70mmまで動かして調整できます』という表記で

俗に言うズームレンズというものです。

ズームすることで画角を狭くして遠くを鮮明に映すことができます。

焦点距離ですが

短くするほど広角に映るため広角(広角側)

長くするほど遠くを映すため望遠(望遠側)

とそれぞれ呼びます。

レンズにより広角が得意なレンズや望遠が得意なレンズがあります。

※後ほど紹介します。

前提知識3・被写界深度について知ろう

被写界深度とは人間の目でピントが合ってるように見える領域のことを言います。

これを理解しておくと

被写体が複数ある場合の撮り方や

被写体以外のピントがボケたポートレート写真をとる時などに役に立ちます。

特性が4つあるのでそれぞれ紹介していきます。

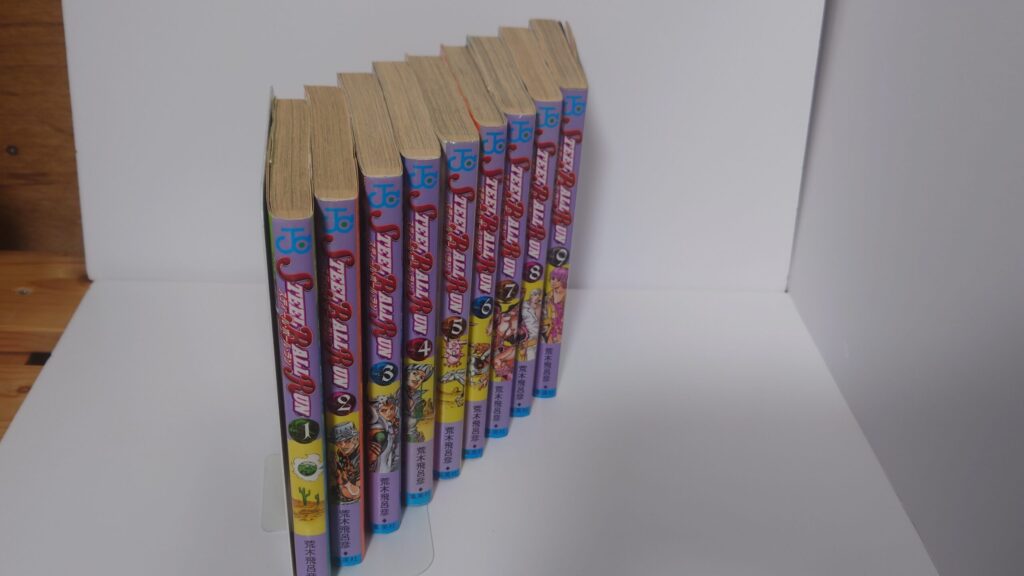

①しぼりの操作

しぼりを操作することにより被写界深度を操作できる実験をします。

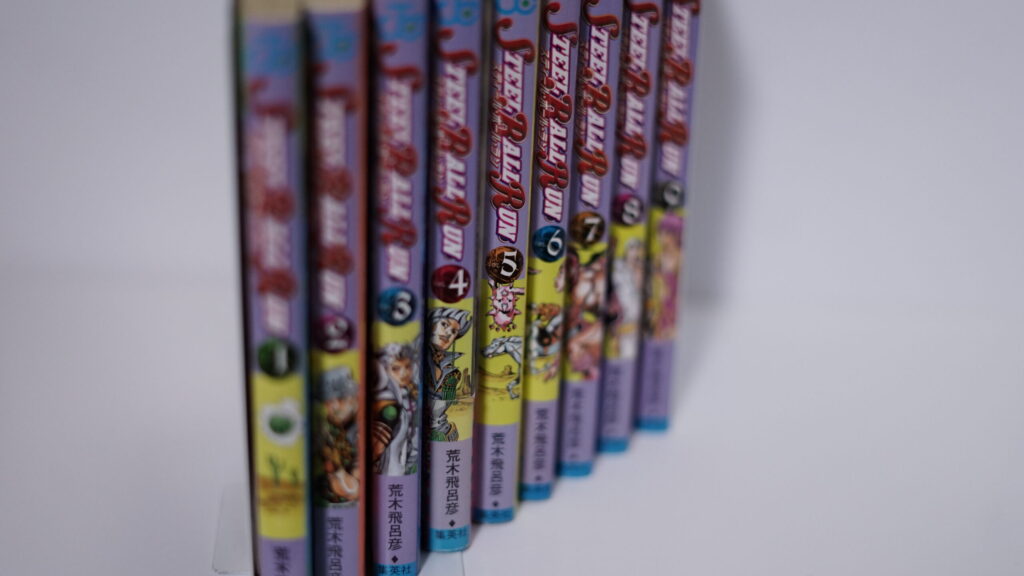

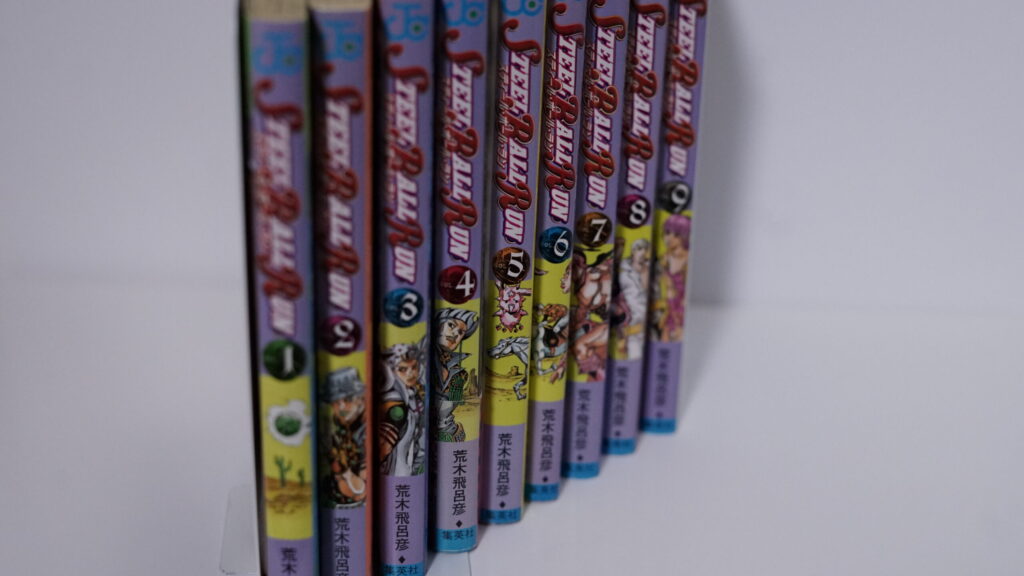

例えば漫画本1~9巻の9冊を斜めに配置したとします。

シャッタースピード:1/400秒 しぼり:F1.8 ISO:1000

5巻の数字にピントを合わせて撮影してみました。

1/2/3と7/8/9の数字がぼけて見えるかと思います。

次にしぼり値を上げてみます。

シャッタースピード:1/400秒 しぼり:F3.5 ISO:3200

※画面が暗くなるのでISOも上げました。

さっきと同じ場所・同じピント位置で撮影すると

1/2/9巻あたりがボケて見えるのではないでしょうか。

(判定は個人差はあるかもしれませんが)

ピントが合っている範囲が大きいほど被写界深度が深い

ピントが合っている範囲が狭いほど被写界深度が浅い

と表現します。

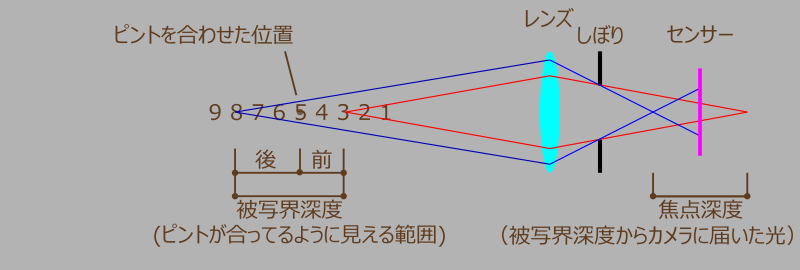

②前に浅く・後に深い

①での実験を図解にすると以下の通りです。

「こんな概念があるんだー」程度に考えておくと良いです。

ピントを合わせた位置から後にある範囲のほうが大きくなる傾向があります。

先ほどの2回目の実験で数字の2と8を比べると

8のほうが若干ですが鮮明に見えたのもその影響だと推測できます。

これは手前に浅く・奥に深いという特性から発生したものです。

③焦点距離

焦点距離の違いでボケが発生する模様を紹介します。

結果的には

焦点距離が短いほど被写界深度が深い(ボケにくい)

焦点距離が長いほど被写界深度が浅い(ボケやすい)

という特性があります。

ズームレンズで28mm/50mm/70mmと

それぞれ一歩も動かず焦点距離だけを変えて撮影してみました。

※背景の木に注目してもらったほうが分かりやすいかも。

28mm(焦点距離が短い:被写界深度が深いほう)

50mm(中間くらい)

72mm(焦点距離が長い:被写界深度が浅いほう)

④撮影距離

最後の特徴は撮影距離です。

自分の足で撮影距離を縮めたり伸ばしたりすることでも被写界深度を操作することができます。

撮影距離が遠いと深く(ボケにくい)

撮影距離が近いと浅く(ボケやすい)

花に近づいて撮影した際に周りがぼけていく様子を確認してみてください。

※すべて同じ設定 SS:1/160秒_しぼり:F4.0_ISO:800

⑤補足(センサーサイズ)

最後と言いながらもう一つだけ要素があります。

これもレンズ側の話ではなくカメラ本体側の話なのでこちらも補足とさせていただきます。

結果だけ書くと

センサーサイズが小さいほど被写体感度は深く(ボケにくい)

センサーサイズが大きいほど被写体感度は浅く(ボケやすい)

関係になっています。

代表的なセンサーサイズを大きい準で並べると

フルサイズ > APS-C > マイクロフォーサーズ > スマホ(1/2.3型など)

スマホで撮影したときボケにくいのにはこういった関係があるからです。

詳しいセンサーサイズについては別の記事で紹介予定です。

ズームレンズ・単焦点レンズ

先ほどまで何度かズームレンズについて登場してもらいましたが

相反する単焦点レンズにも触れていきます。

ここまでで焦点距離について学んできたから名前から察せるかと思いますが

焦点距離を動かす事ができないレンズを単焦点レンズといいます。

わざわざ使い勝手が悪そうな

単焦点レンズを紹介するってことは何かメリットがあるのね?

かしこい

というかメリットが多いです。

専門的な部分が多いのでざっくり読めば大丈夫です。

解説をする前に単焦点とズームレンズの比較を表にしました。

| ポイント | 単焦点レンズ | ズームレンズ |

|---|---|---|

| ①画質 | 〇高い | ×劣る |

| ②ボケの質 | 〇なめらか | ×硬くなりやすい |

| ③収差(色にじみ等) | 〇少ない | ×出やすい |

| ④コントラスト | 〇良い | ×やや低い |

| ⑤オートフォーカス | 〇早い | ×やや遅い |

| ⑥携帯性 | 〇軽量 | ×重い |

| ⑦機動性 | ×自身が動く必要がある | 〇焦点距離を変えられる |

| ⑧コスパ | 〇比較的単価が安い | ◎複数のレンズを買う必要性がない |

①画質

単焦点レンズが画質に優れる理由としては

ズームレンズに比べて構造がシンプルだからです。

ここまでレンズの図では1枚の凸レンズで紹介してきましたが

実際のレンズは複数枚のレンズを重ねて凸レンズとしています。

その中でもズームレンズに比べて単焦点レンズはレンズ枚数が少なくシンプルな構造になっているからです。

参照サイト:キヤノンサイエンスラボ

②ボケの質

単焦点レンズのボケのほうが柔らかくなりやすい要因として

しぼり羽が多く正円に近いボケが作れることがあげられます。

安価なズームレンズだとその枚数が少なく角ばりやすいです。

③収差

一言でいうと光のズレのことです。

本来全ての光が1点に集まることが理想とされています。

ですが現実は様々なズレが発生します。

- 色収差

- 球面収差

- コマ収差

- 非点収差

- 歪曲収差

参照サイト:双眼鏡の構造と光学技術

単焦点レンズだと焦点距離が1つなのでそれに最適な形状や素材で細かく補正ができます。

ズームレンズだと焦点距離をカバーするためすべての位置で完璧に補正するのが難しくなってきます。

補正をしたとしてもより高価なものになってしまいます。

④コントラスト

単焦点レンズだとレンズの層が少ないためフレアやゴーストという現象が起きにくい

フレア:レンズ面で光が反射して写真全体が白っぽくなる現象。

ゴースト:レンズ面で反射を繰り返した光が画像として写ったもの。

参照サイト:レンズの特性:フレア、ゴースト、収差

⑤オートフォーカス

時間、精度の面を比べても単焦点レンズのほうが勝ります。

これまた単焦点レンズのほうが構造がシンプルなのが要因で

可動部が少ないため結果的にフォーカスを合わせるのが早く正確です。

ズームレンズだと

レンズ群を動かすため可動部が多いのと時間がかかり精度が落ち気味です。

⑥携帯性

これは単焦点を1つしか持たない場合には単焦点レンズのほうに軍配が上がりますが。

単焦点レンズを複数携帯する場合は携帯性が良いとは言えません。

鞄にレンズを入れた際にズームレンズ1個で済む場合が多かったりもします。

⑦コスパ

質を求めたらキリがない話にはなりますが

レンズ単体で買うと考えると単焦点レンズのがお得だと思います。

初心者向けのレンズキットという条件次第では

ズームレンズのほうがお得な場合もあります。

レンズの種類と分類

単焦点レンズとズームレンズについては以下の種類があります。

| 焦点距離(mm) | 画角(°) | |

|---|---|---|

| 超広角レンズ | ~20 | 約90-114 |

| 広角レンズ | 21~28 | 約75-90 |

| 準広角レンズ | 29~35 | 約63-75 |

| 標準レンズ | 40~60 | 約40-57 |

| 中望遠レンズ | 70~135 | 約18-12 |

| 望遠レンズ | 150~300 | 約8~17 |

| 超望遠レンズ | 400~ | 約1~7 |

※フルサイズセンサーでの基準(APS-Cやマイクロフォーサーズではもっと画角が小さくなります。)

※しっかりとした定義はないので文献比較上おおよそこれくらいという目安です。

超広角・広角レンズ

総評すると最初に買うべきレンズではない

新しい構図を求めて興味があるなら買ってみても良い

準広角レンズ

標準レンズ

中望遠レンズ

望遠レンズ

超望遠レンズ

その他のレンズ

| 分類 | 特徴 | ドール撮影との相性 |

|---|---|---|

| マクロレンズ | 接近して撮影ができる | 〇質感描写が得意 |

| 魚眼レンズ | 広くゆがむレンズ | 〇使い方次第では映える |

| シフトレンズ | ミニチュア風に撮影ができる | 〇使い方次第・特殊 |

| ソフトフォーカス | 全体がやわらかい雰囲気に | △写真加工するなら不要かと |

| ミラーレンズ | 特異なボケ表現ができる | △あまり向いていない |

| アナモルフィック | シネマティック表現 | △マニア向け |

ドール撮影で選ぶならどれ

カメラをまだ持ってない人や初心者の場合

自分の好きな写真や撮りたい写真やがわからないと思っています。

なので

ズームレンズや単焦点レンズをおすすめしています。

私が提案できる選択肢としては

標準レンズ、準広角レンズ、中望遠レンズのあたり

以下の①→②→③の順番でステップアップしたほうが

手堅く失敗が少ないと思います。

①ズームレンズで自分の好きな写真を見つける

②単焦点レンズでボカした写真を撮る

③興味の沸いたレンズを買う

もしまだカメラをもっていないのであれば

ズームレンズキットという買い方ができます。

この買い方だとズームレンズをお得に手に入れることができます。

※同じものを単品で買うよりだいぶお得といわれています。

まとめ

最初の1本は「標準ズームレンズ」がおすすめ!

ドール撮影を本格的に始めるならまずは「標準ズームレンズ」で自分の好みを見つけてから、単焦点レンズに挑戦するのがベストです。

カメラ本体やおすすめの機種についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

SNSでもブログ更新情報や日常を発信しています

SNSでもブログ更新情報や日常を発信しています